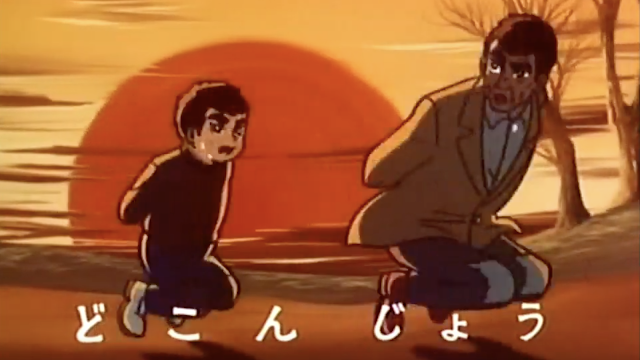

うさぎ跳びを知っていますか?

今の学生の大半が知らないでしょう。

私が学生の頃には、うさぎ跳びをひたすら行うトレーニングはありませんでしたが、私達より上の世代はウサギ跳びでグランドを何周もさせられていたのではないでしょうか?

うさぎ跳びは現在、禁止されています。

その理由は怪我につながるからです。

特に、成長期の子ども達にとってはうさぎ跳びを行うと後遺症となり、大人になっても治らない怪我となってしまいまいます。

スポ少の指導者に必要な公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダーの講習でもうさぎ跳びはスポーツ障害につながるため、禁止だと習います。

うさぎ跳びはオスグッドの原因になる

オスグッドは膝頭の下にある腱が骨から剥がれてしまう怪我です。

症状は膝頭の下にある骨の部分が膨らみ、痛みを生じます。

成長痛と間違えられることがありますが、スポーツ障害です。

通常1ヶ月から3ヶ月程度で回復しますが、再発しやすく、大人になってからも症状が出ることがあります。

通常1ヶ月から3ヶ月程度で回復しますが、再発しやすく、大人になってからも症状が出ることがあります。

成長期の子どもの軟骨は柔らかく、剥がれやすくなっています。

そこに跳躍やサッカーのキックのような強い力が加わると腱が骨から剥がれてしまいます。

うさぎ跳びは、通常のジャンプよりも負荷が強いトレーニングです。

軟骨に負担の掛かるうさぎ跳びを足が動かなくなるような高負荷のトレーニングをするとオスグッドになってしまうのです。

成長期に高負荷なトレーニングは必要ない

成長期は骨を伸ばす期間なので、筋力は付きません。

子ども達は腕立て伏せや腹筋が出来ないなど筋力不足を感じますが、決して筋力トレーニングで筋力をつける必要はありません。

特にウェイトを使ったトレーニングや過剰な回数を行うことは、筋肉よりも先に軟骨が損傷してしまいます。

自分の体を支えられるだけの筋力は必要なので、筋力トレーニングは最低限の回数にしておいて、体を上手に使えることを優先しましょう。

筋肉痛になるほどやる必要はありません。

本格的なトレーニングは体が出来てきた中学生から高校生くらいからで十分です。

本格的なトレーニングは体が出来てきた中学生から高校生くらいからで十分です。

自然な動きの中で筋力を身につける

子ども達にとって同じ動きを何度も行うことは、退屈であり、運動能力の向上には繋がりません。

子どもはまだやったことのない動きを求めているのです。

木に登ることや、アスレチックで遊ぶような動きはその時に応じて変化します。

また、全身を使うことで体の使い方を覚え、物を掴んで体を支えたり、バランスを取ったりします。

イレギュラーな動きをすることで普段使わない筋肉を刺激することができます。

反復練習では同じ筋肉を使うので子どもにとっては好ましくありません。

体力トレーニングを行うにしても複数種類を少ない回数で行いましょう。

理由は前述した通りですが、骨の成長と共に筋肉もストレッチで伸ばしてあげることで怪我の防止に繋がります。

体力トレーニングを行うにしても複数種類を少ない回数で行いましょう。

オスグッドの予防方法はストレッチ

成長期では骨が伸びますが、筋肉は伸びないことが特徴です。

オスグッドは固く伸びにくくなった太ももの筋肉がトレーニングによって引っ張られることで腱が骨から剥がれてしまうことで発生します。

成長期の子ども達にとって発生しやすい怪我と言えます。

そんなオスグッドの予防方法はストレッチをして筋肉を伸ばしてあげることです。

6歳頃までは体が柔らかかった子ども達ですが、9歳頃になると体が固くなっていきます。

理由は前述した通りですが、骨の成長と共に筋肉もストレッチで伸ばしてあげることで怪我の防止に繋がります。

まとめ

自分がやらされたトレーニングが良いトレーニングとは限りません。

子ども達の成長を考え、適切なトレーニングに取り組めるように配慮してあげることが指導者の役割だと思います。

練習中の怪我は指導者の責任です。

怪我なく野球を楽しめるようにしましょう。

怪我なく野球を楽しめるようにしましょう。

マクダビッド(McDavid)

売り上げランキング: 10,179

売り上げランキング: 10,179

0 Comments